Noch bis 2018 wird in Ibbenbüren Kohle gefördert. Dann ist Schluss. So haben es die Politiker beschlossen. Das letzte für Besucher zugängliche Flöz ist fast abgebaut. Wer die Welt unter Tage erleben will, muss sich beeilen. Also: Glückauf!

Gefühlt befinde ich mich auf der ersten bemannten Marsexpedition. Eine Fahrt ins Ungewisse allemal. Mein Raumanzug besteht aus ungebleichtem Herren-Feinripp. Zumindest die untere Lage. Darüber trage ich derben Stoff, Knieschoner und klobige Sicherheitsstiefel. Doch die für mich unbekannten Gefilde, zu denen meine Begleiter von der RAG Anthrazit und ich aufbrechen, liegen nicht weit entfernt himmelwärts, sondern tief verborgen in der westfälischen Erde. Und unser Shuttle ist ein Förderkorb. Mit acht Metern pro Sekunde bringt uns der Gitterkäfig zu unserem Zielort: „Streb 7/8 Westen Flöz 51“ – rund 1220 Meter unter Tage. Kaum hat sich der Korb in Bewegung gesetzt, spüre ich den Druck in meinen Ohren. „Ganz entspannt bleiben und immer daran denken: Unter uns ist nichts, außer einem tiefen Loch“, scherzt einer der Kumpel und grinst mich an. Seine Bemerkung entlockt mir ein gequältes Lächeln und – plopp – sind meine Ohren wieder frei. Etwa zweieinhalb Minuten rauschen wir durch die Erdkruste.

„Da hängt eine ganze Kultur dran“

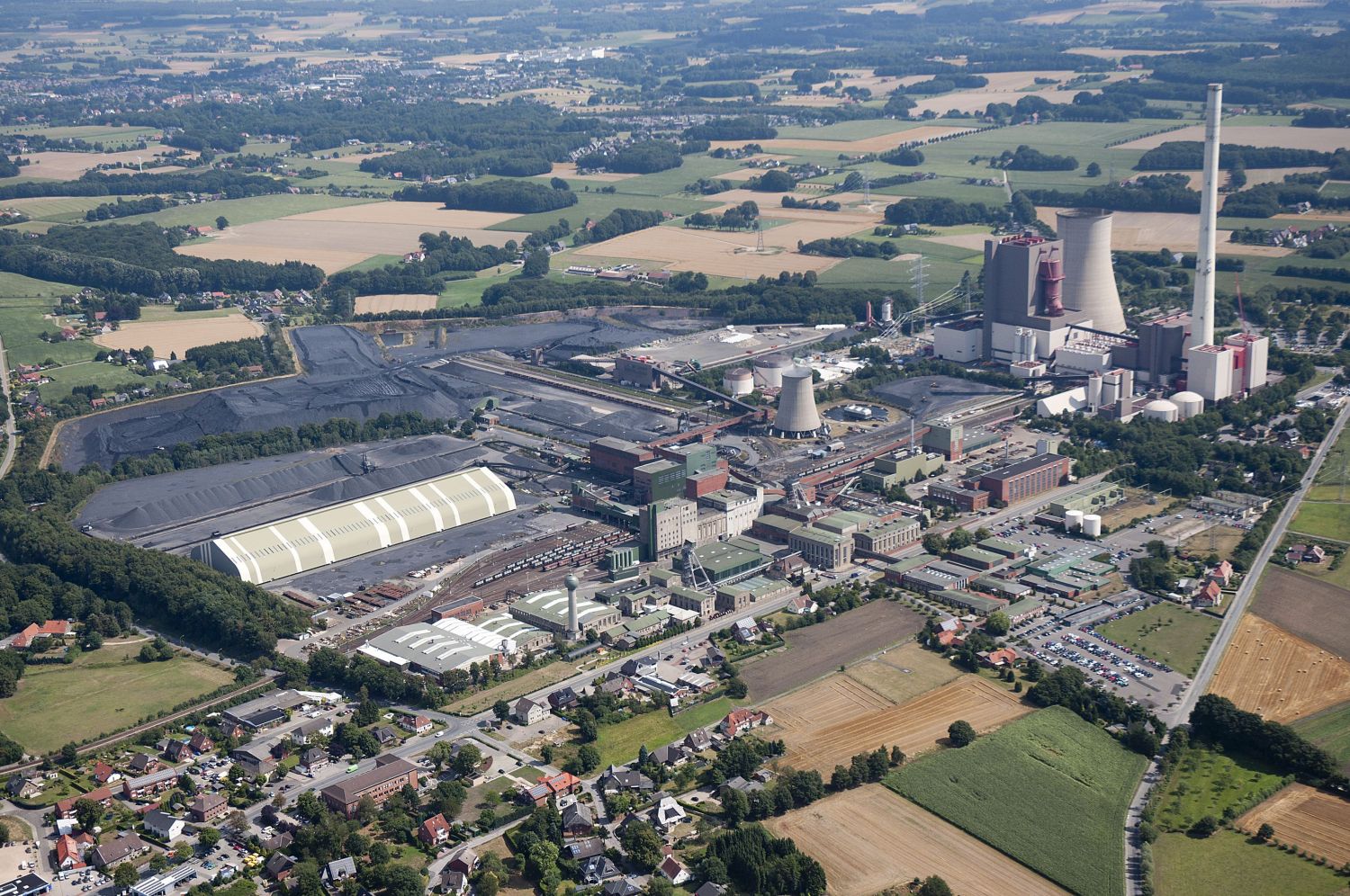

Seit mehr als 500 Jahren graben, bohren und sprengen sich die Bergleute aus der Region in das Steinkohlerevier des Schafbergs hinein, um den in der Ibbenbürener Bergplatte reichlich vorhandenen Rohstoff zutage zu fördern. Rund 1,6 Millionen Tonnen waren es im vergangenen Jahr. „Das sind durchschnittlich 7899 Kilo Kohle pro Mann pro Schicht“, sagt Norbert Schwanke, Leiter der Abteilung Gewinnung und Produktion bei der RAG Anthrazit. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 1568 Mitarbeiter, davon 649 unter Tage. Etwa zwei Drittel der geförderten Kohle werden im benachbarten Kraftwerk des Energiekonzerns RWE verfeuert. Doch obwohl unter dem Gelände noch immer jede Menge Kohle lagere, wie Schwanke betont, wird der Bergbau in Ibbenbüren in zwei Jahren eingestellt. Der Betrieb rechne sich nicht mehr, heißt es. „Über das Steinkohlefinanzierungsgesetz ist der Ausstieg eine beschlossene Sache“, sagt Norbert Schwanke. Seine Kollegen – Betriebsrat Burkhard Ott und Reviersteiger Michael Franck – nicken. Dass sie und ihre Mitstreiter tatsächlich die letzten Kumpel in der Bergmannsstadt Ibbenbüren sein sollen, und dass mit ihrer letzten Schicht eine Jahrhunderte alte Tradition für immer enden wird … – Michael Franck schüttelt den Kopf: „Der Bergbau ist ja nicht nur ein Berufsstand, da hängt auch eine ganze Kultur dran“, sagt er, „das Gefühl von Kameradschaft, von einer fest zusammengewachsenen Gemeinschaft, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann.“ Dieser Geist hat die Biografien vieler Familien in der Region geprägt. Oft über Generationen. Auch Burkhard Ott sieht nachdenklich aus: „Unsere Kinder, spätestens unsere Enkel, werden mit dem Begriff ‚Bergbau‘ wohl nichts mehr anfangen können.“

Eine Schwebebahn unter der Erde

Die Landung im sogenannten Materialbahnhof unter Tage ist sanft. Dass sich direkt über mir eine mehr als ein Kilometer dicke Schicht aus Gestein und Geröll, tonnenschweren Maschinen und einem verzweigten System aus Hohlräumen befindet und mich vom blauen Himmel trennt, verdränge ich mal lieber. Mein erster Eindruck ist ohnehin, dass wir uns komplett verfahren haben: Der mit derben Stahlbögen ausgebaute, hell ausgeleuchtete und großzügig bemessene Tunnel kann doch unmöglich die Heimat des schwarzen Goldes sein, oder…? Wir haben wohl vielmehr einen abgelegenen, leicht angeschmuddelten Seitenarm des Berliner U-Bahn-Systems erwischt. Es gibt zwar keine Gleise auf dem Boden, aber dafür jede Menge Rohre und Versorgungsleitungen an den Wänden, unzählige Schläuche, Bündel von Strippen und Kabelsträngen. Für Platzangst besteht keinerlei Anlass. An der Decke schwebt die „Akkukatze“, eine Einschienenbahn, die Material hin und her transportiert. Ungeachtet der mich verwirrenden Kulisse lotst Norbert Schwanke mich tiefer in die „Strecke“ hinein. So nennen die Bergleute die Tunnel, die zu den oft Kilometer weit entfernten „Streben“ führen, in denen die Kohle abgebaut wird. Um die 70 Kilometer Streckennetz durchziehen das Ibbenbürener „Grubengebäude“.

„Auf dem neusten Stand der Technik“

Im Trupp der Kumpel stiefel ich über das unebene Gestein. Es geht bergauf und bergab. Die Temperatur liegt bei etwas über 20 Grad, die Luft ist unerwartet frisch. Was daran liegen mag, dass wir uns mitten in einer Wartungsschicht befinden und derzeit keine Kohle gefördert wird. Deshalb steht auch das Transportband still, das sich seitlich neben uns durch den Stollen zieht. Immer tiefer geht es in den Berg hinein. Unterwegs begegnen wir verschiedenen Handwerkerteams: Elektriker, Schlosser, Maschinentechniker – die Gesichter der Männer sind verschwitzt und vom allgegenwärtigen Staub geschwärzt. Doch die Stimmung ist gut: „Unsere Zeche ist zwar auslaufend“, sagt Reviersteiger Franck, „aber auf dem neusten Stand der Technik.“ Und weil die Mitarbeiter an der Weiterentwicklung der Maschinen und an der Organisation der Abläufe beteiligt sind –„sind wir alle entsprechend motiviert.“ Nach etwa einem Kilometer Fußmarsch erreichen wir den Streb.

„Das Gefühl von Kameradschaft“

Ja, so etwa habe ich mir das vorgestellt, denke ich, als ich mich hinunter beuge und in den rund 80 Zentimeter hohen Tunnel äuge, der seitlich von einem Querschläger der Strecke abzweigt: ganz schön eng! Auf allen Vieren kommt mir Ortsmann Bernward Richter entgegen gekrabbelt. Die Grubenlampe über dem Schutzhelm, das „Gezähe“ – so nennt der Bergmann sein Werkzeug – am Gürtel, und weist mich freundlich darauf hin, dass ein Bergmann keineswegs „krabbelt“, sondern egal wie er sich fortbewegt, stets „fährt“. Einverstanden. Neuerlich versuche ich, den Gedanken an die gewaltige Last des Gesteins, das da über unseren Köpfen drückt, beiseite zu schieben und fahre dicht an die Fersen von Bernward Richter geheftet auf Händen und Füßen in den Streb hinein. Über uns das „Hangende“, unter uns das „Liegende“ – gesichert durch erfreulich robust wirkende Stahlschilde. Seitlich von uns die glänzend schwarz schimmernde „Strebfront“, auch als „Kohlenstoß“ bezeichnet, daneben die Gewinnungsanlage mit dem im eigenen Bergwerk entworfenen Kohlenhobel. Während der Förderschichten bewegt sich der Hobel mit einer Geschwindigkeit von bis zu drei Metern in der Sekunde unaufhörlich durch den 300 Meter langen Streb und raspelt dabei pro Tag eine etwa sieben Meter dicke Schicht vom Flöz. Die Kohlenbrocken fallen auf ein Transportband und werden zum Hauptantrieb am Ende des Strebs geschafft. Eine Brecheranlage zerkleinert die Kohle, bevor sie weiter zum Materialbahnhof und von dort aus zutage gefördert wird.

Über uns das „Hangende“, unter uns das „Liegende“

„Pro Schicht fahre ich so drei- bis viermal durch den kompletten Streb“, erzählt mir Bernward Richter von seinen Aufgaben. Per Knopfdruck sorgt er dafür, dass jedes der 200 Schilde, die den Streb auskleiden, entsprechend der Gefräßigkeit des Kohlenhobels automatisch immer schön Zentimeter um Zentimeter nachrücken. Dabei stabilisieren sie mit ihrer stählernen Kappe das „Hangende“, indem sie es mit ihrer ebenfalls stählernen Kufe gegen das „Liegende“ abstützen. „Unangenehm ist die Arbeit eigentlich bloß im Bereich der schlechten Wetter“, sagt der Ortsmann: So wird die vom Betrieb der Maschinen erhitzte, vom Abbau der Kohle mit Staub erfüllte und vom Verdampfen und Verdunsten des Kühl- und des Sprühwassers feuchte Abluft genannt, die durch ein ausgeklügeltes System von Belüftungsschächten aus dem Gebirge hinausgeführt wird. Entsprechend sorgen andere Schächte für die frischen Wetter. „Ich bin mit der Kohle aufgewachsen“, sinniert Richter und deutet nach oben. Sein Zuhause, erklärt er, liege gleich über uns in der Nordschachtsiedlung. Schon sein Vater habe auf dem Pütt gearbeitet. Sein Opa. Sein Bruder. Und auch sein Sohn sei hier beschäftigt. „Ich werde die Arbeit unter Tage vermissen“, sagt der 49-jährige Mettinger, „vor allem dieses enorm starke Gefühl von Zusammengehörigkeit.“

Exodus in den Ruhestand

Bevor er wieder im Streb verschwindet, drückt mir Bernward Richter noch ein Bröckchen gute Ibbenbürener Anthrazitkohle in die Hand. Zur Erinnerung an eine unwirtliche Parallelwelt tief im Untergrund des Tecklenburger Landes, deren Untergang besiegelt ist. Der von langer Hand geplante Exodus aus der Zeche wird den Großteil der Belegschaft in den Ruhe- und Vorruhestand oder zu anderen Arbeitgebern führen. Und was wird aus dem Pütt – dieser riesigen, verschachtelten, durchdachten, gefürchteten und doch ans Herz gewachsenen Stadt unter der Stadt? „Wenn die Technik in den Streben geraubt, sprich: demontiert und der Rückbau der Anlagen abgeschlossen ist“, beschreibt Norbert Schwanke die behutsam inszenierte Apokalypse des Ibbenbürener Steinkohlebergbaus, „werden wir das Grubengebäude kontrolliert fluten.“ Statt „Glückauf!“ heißt es für die Zeche auf dem Schafberg also zum Abschied ganz nüchtern und pragmatisch: „Land unter!“

(Erschienen in: Neue Osnabrücker Zeitung, 09.06.2016)